Eine Solaranlage ist 2025 mehr denn je ein wirksamer Hebel, um Ihre laufenden Stromkosten zu senken und unabhängiger von Preisschwankungen zu werden. Der Markt hat sich in den letzten Monaten deutlich bewegt: Module sind so günstig wie seit Jahren nicht, viele Installationsbetriebe haben wieder freie Kapazitäten, und die Regeln für Balkonkraftwerke wurden vereinfacht. Gleichzeitig steigen die Ansprüche an Transparenz und Qualität. Wer strukturiert vorgeht, vergleicht Angebote sauber, achtet auf seriöse Garantien und kluge Dimensionierung – und macht aus der Investition eine planbare Sparmaßnahme mit solidem Rendite‑Potenzial.

Wichtig ist ein nüchterner Blick auf Zahlen: Nicht jede kWh vom Dach kostet gleich viel, und nicht jede Zusatzkomponente rechnet sich automatisch. Eine gute Solaranlage ist kein Paket von der Stange, sondern passt zu Ihrem Haushalt, Ihrem Dach und Ihrem Verbrauch. Dieser Ratgeber führt Sie durch die zentralen Entscheidungen – von der Anlagengröße über Speicher und Einspeisevergütung bis zur optimalen Kombination mit dynamischen Stromtarifen.

Warum sich eine Solaranlage 2025 besonders lohnt

Nach dem Preisboom der letzten Jahre sind Photovoltaik‑Anlagen wieder deutlich erschwinglicher geworden. Viele Angebote für Einfamilienhäuser liegen derzeit spürbar niedriger als noch 2023/2024. Das senkt Ihre Einstiegskosten, verkürzt die Amortisationszeit und erhöht die Planungssicherheit. Gleichzeitig bleiben die Strompreise für Haushalte auf einem hohen Niveau – jede selbst erzeugte Kilowattstunde ersetzt teuren Netzstrom und wirkt doppelt: Sie senkt den laufenden Abschlag und schützt vor zukünftigen Preissteigerungen.

Neben den reinen Kosten spricht die regulatorische Lage für den Einstieg: Die Umsatzsteuer auf typische PV‑Komponenten entfällt bei privaten Dachanlagen, die Einspeisevergütung bietet verlässliche Einnahmen für Überschuss- oder Volleinspeiser, und dynamische Stromtarife eröffnen neue Spielräume, wenn Sie Ihren Verbrauch zeitlich steuern. Ergebnis: Wer 2025 eine gut geplante Solaranlage installiert, kann sowohl die Stromrechnung spürbar senken als auch die Klimabilanz verbessern – ohne Komfortverlust.

Kosten einer Solaranlage: die Preisbausteine verstehen

Der Gesamtpreis Ihrer Solaranlage ergibt sich aus mehreren Bausteinen: Module, Wechselrichter, Montagesystem, Verkabelung, elektrische Einbindung, Gerüst, Planung und Anmeldung. Hinzu kommt optional ein Batteriespeicher, der Eigenverbrauch und Autarkiegrad erhöht. Für Einfamilienhäuser haben sich paketierte Angebotsgrößen etabliert (z. B. 6, 8, 10 oder 12 kWp) – die passende Dimension hängt aber von Ihrer Dachfläche, Ausrichtung und Ihrem Jahresverbrauch ab.

Wichtig für den Vergleich: Nicht nur der kWp‑Preis zählt, sondern das Gesamtpaket aus Komponentenqualität, Garantien, sauberer Auslegung und professioneller Montage. Ein vermeintlich günstiges Angebot kann am Ende teurer werden, wenn z. B. die Stringplanung schlecht ist, das Gerüst extra berechnet wird oder der Wechselrichter für spätere Speicheranbindung ungeeignet ist. Fordern Sie daher eine transparente Leistungsbeschreibung mit allen Positionen an.

Aktuelle Preisniveaus & Markttrends im Überblick

Stand Spätsommer 2025 sind Module am Großhandel so günstig wie seit Jahren nicht mehr. Das wirkt sich positiv auf Endkundenpreise aus: Viele schlüsselfertige Dachanlagen für Einfamilienhäuser werden aktuell im Bereich von grob 1.000 bis 1.400 € pro kWp angeboten – je nach Komponentenwahl, Dachbeschaffenheit und Region. Speicherpreise sind ebenfalls spürbar gesunken; häufig bewegen sich gängige Systeme im Bereich von etwa 600 bis 900 € pro nutzbarer kWh Kapazität. Diese Spannen sind Richtwerte und sollen Ihnen helfen, Angebote einzuordnen – entscheidend bleibt der konkrete Einzelfall auf Ihrem Dach.

Auch bei Installationskapazitäten hat sich die Lage entspannt. Viele Betriebe können wieder zeitnah Termine vergeben, und die Wartezeiten für Wechselrichter oder Batteriespeicher sind kürzer als in den Vorjahren. Für Verbraucher:innen ist das eine Chance: Mehr Wettbewerb und bessere Verfügbarkeit erhöhen die Auswahl seriöser Angebote – und ermöglichen Ihnen, Qualität und Preis in Ruhe zu vergleichen.

Beispielrechnung: 8–10 kWp mit und ohne Speicher

Zur Orientierung: Eine 10‑kWp‑Anlage auf einem gut ausgerichteten Einfamilienhaus kann pro Jahr grob 9.000 bis 10.500 kWh Strom erzeugen. Ohne Speicher lassen sich – je nach Haushaltsprofil – rund 25–40 % direkt selbst nutzen; mit passendem Speicher steigt dieser Anteil oft auf 55–75 %. Jede zusätzlich selbst verbrauchte kWh spart den vollen Haushaltsstrompreis, wohingegen eingespeiste kWh vergütet werden. Ob sich ein Speicher rechnet, hängt daher stark von Ihrem Tagesprofil, der Tarifstruktur und dem Preis des Speichers ab.

Bei Investitionskosten im oben skizzierten Rahmen liegen viele Projekte – je nach Eigenverbrauchsquote und Finanzierung – in Amortisationszeiten von grob 7 bis 12 Jahren. Wichtig ist, konservativ zu kalkulieren und mit realistischen Erträgen zu rechnen. Überoptimistische Ertragsprognosen oder überdimensionierte Speicher verlängern die Amortisation, ohne den Komfort proportional zu erhöhen.

Förderung & Vergütung: die Bausteine für Ihre Kalkulation

Förderung und Vergütung sind das zweite Standbein Ihrer Wirtschaftlichkeit. Neben zinsgünstigen Krediten und regionalen Zuschüssen sind vor allem zwei Regelungen relevant: der Nullsteuersatz für private PV‑Anlagen und die Einspeisevergütung nach EEG. Beides macht Ihren Einstieg einfacher und planbarer – vorausgesetzt, Sie kennen die Bedingungen und füllen die Anträge korrekt aus.

Behalten Sie außerdem die Rolle Ihres Netzbetreibers im Blick: Er bestätigt den Netzanschluss, setzt ggf. einen Zweirichtungszähler und rechnet die Einspeisevergütung ab. Eine saubere, fristgerechte Anmeldung (inklusive Marktstammdatenregister) spart Nerven und beschleunigt den Inbetriebnahmetermin.

0 % Umsatzsteuer & Steuern in der Praxis

Für Lieferung und Installation typischer PV‑Komponenten auf oder in der Nähe von Wohngebäuden gilt derzeit ein Nullsteuersatz. Das reduziert Ihre Investitionssumme direkt und vereinfacht die Abrechnung. Eingeschlossen sind in der Regel Module, Wechselrichter, Montagematerial, Speicher und die handwerkliche Leistung. Fragen Sie im Zweifel nach, dass Ihr Angebot und die Rechnung korrekt aufgesetzt sind – inklusive eindeutiger Formulierung zum Nullsteuersatz.

Ebenfalls wichtig: Für kleine Anlagen sind die steuerlichen Pflichten vereinfacht worden. Einnahmen aus der Einspeisevergütung bleiben bis zu bestimmten Größen in der Regel einkommensteuerfrei; die frühere Umsatzsteuer‑Option ist für typische Privatprojekte nicht mehr nötig. Klären Sie im Einzelfall mit Ihrer Steuerberatung, welche Vereinfachungen für Ihr Projekt gelten – das ist in wenigen Minuten erledigt und verhindert spätere Nachfragen.

Einspeisevergütung 2025: Teileinspeiser vs. Volleinspeiser

Wer Überschussstrom einspeist (Teileinspeisung), erhält eine feste Vergütung je eingespeister Kilowattstunde; wer die gesamte Erzeugung einspeist (Volleinspeisung), erhält einen höheren Satz, verzichtet aber auf Eigenverbrauch. Für typische Einfamilienhäuser lohnt in der Praxis fast immer die Teileinspeisung, weil der selbst verbrauchte Solarstrom teuren Haushaltsstrom ersetzt und damit den größten Spareffekt bringt.

Orientierungswerte für 2025: Für kleine Dachanlagen bis 10 kWp gelten aktuell – je nach Inbetriebnahmedatum – Vergütungssätze im Bereich um etwa acht Cent pro kWh für Teileinspeiser und im niedrigen zweistelligen Cent‑Bereich für Volleinspeiser. Prüfen Sie vor Vertragsabschluss, welche Sätze für Ihren geplanten Inbetriebnahmemonat gelten und wie lange sie garantiert werden. So stellen Sie sicher, dass Ihre Kalkulation belastbar ist.

Dach, Balkon oder Mieterstrom: die passende Lösung finden

Nicht jedes Gebäude erlaubt sofort eine klassische Dachanlage. Deshalb lohnt der Blick auf Alternativen: Balkonkraftwerke für Mieter:innen, Carport‑ oder Garagendächer, Fassadenmodule oder gemeinschaftliche Modelle mit Nachbar:innen und Hausgemeinschaften. Wer flexibel denkt, findet fast immer eine sinnvolle Einstiegslösung – und kann bei Gelegenheit auf dem Hauptdach nachziehen.

Für Eigentümer:innen bleibt die Dachanlage die ertragreichste Lösung, sofern Ausrichtung und Statik stimmen. Bei Ost/West‑Dächern ergibt sich ein langer Erzeugungstag, der dem Eigenverbrauch entgegenkommt. Bei Süddächern ist der Mittagsertrag hoch – hier hilft ein Speicher oder die zeitliche Verschiebung größerer Verbraucher (z. B. Spülmaschine, Wärmepumpe, E‑Auto‑Ladung), um die Eigenverbrauchsquote zu heben.

Balkonkraftwerk 800 W: Regelungen & Chancen

Stecker‑Solargeräte haben 2025 einen großen Schritt nach vorn gemacht. Die erlaubte Einspeiseleistung der Wechselrichter liegt mittlerweile im Bereich von 800 W, und die Anmeldung ist für Verbraucher:innen stark vereinfacht. Zudem sind Sets mit bis zu zwei Modulen (typisch bis 2.000 Wp Gesamtleistung) verbreitet. Der Effekt auf die Stromrechnung ist spürbar: Tagsüber laufen Grundlast und Haushaltsgeräte teilweise direkt mit Sonnenstrom, ohne dass Sie etwas umstellen müssen.

Für Mietwohnungen ist wichtig: Das Recht auf Installation wurde gestärkt, dennoch sollten Sie die Anbringung mit Vermieter:in bzw. Eigentümergemeinschaft abstimmen. Achten Sie auf sichere Befestigung, geeignete Steckverbindungen und eine fachgerechte Kabelführung. Einfache Ertrags‑Apps zeigen, wie viel das Balkonkraftwerk liefert – so können Sie Routinen anpassen (z. B. Wäsche tagsüber), um mehr Eigenverbrauch mitzunehmen.

Mieterstrom & geteilte Anlagen

Mieterstrommodelle ermöglichen es, Solarstrom vom Hausdach direkt an Bewohner:innen zu liefern. Betreiber:in ist in der Regel die Vermieterseite oder ein Dienstleister. Der Strom wird intern zu einem vergünstigten Preis abgegeben, Einspeisereste gehen ins Netz. 2025 sind viele Hürden gesunken, und Contracting‑Angebote haben zugenommen. Für Mieter:innen lohnt der Blick in die Vertragsdetails: Preisgleitklauseln, Laufzeiten und Servicewege sollten transparent sein.

In Eigentümergemeinschaften können gemeinschaftliche PV‑Anlagen die Nebenkosten spürbar drücken. Wichtig sind klare Regeln zur Verteilung, Abrechnung und Technik (Zweirichtungs‑ bzw. Summenzähler, ggf. Unterzähler pro Einheit). Gute Anbieter liefern hier erprobte Standardmodelle – fragen Sie nach Referenzen.

Batteriespeicher: wann er sich rechnet – und wann nicht

Ein Speicher erhöht den Eigenverbrauch und damit Ihre Ersparnis – er kostet aber auch Geld. Wirtschaftlich ist er dann, wenn die zusätzlichen Einsparungen die Mehrkosten über Lebensdauer und Zyklenzahl hinaus decken. Für Haushalte mit hohem Abend‑ und Morgenverbrauch (Familien, Homeoffice) kann das sehr gut aufgehen; für Haushalte mit überwiegend Tagesverbrauch genügt oft eine PV‑Anlage ohne Speicher.

Auch beim Speicher entscheidet die Dimensionierung: Zu klein, und die nächtlichen Verbräuche bleiben Netzstrom; zu groß, und die teuren Kapazitätsreserven werden selten genutzt. Als grobe Faust gilt für Einfamilienhäuser eine Speicherkapazität im Bereich von etwa 0,8 bis 1,2 kWh pro kWp PV‑Leistung. Besser ist, das Lastprofil Ihres Haushalts zu prüfen und den Speicher darauf abzustimmen.

Effizienz & Qualität: worauf Sie achten sollten

Speicher unterscheiden sich deutlich in Wirkungsgrad, Standby‑Verbrauch, Sicherheit und Software. Aktuelle Vergleiche zeigen große Unterschiede beim Systemwirkungsgrad und beim Energiemanagement. Achten Sie auf transparente Effizienzangaben (AC/DC‑System, Round‑Trip‑Wirkungsgrad), auf Updates über die Lebensdauer und auf einen Service, der schnell erreichbar ist. Ein guter Speicher liefert nicht nur Kilowattstunden, sondern auch verlässliche Daten und Automatisierungen.

Wichtig sind außerdem Garantiebedingungen: Viele Hersteller geben 10 Jahre mit Restkapazitätszusicherung (z. B. 70–80 %). Entscheidend ist, was genau abgedeckt ist (Zellpaket, BMS, Gateway, Arbeitslohn) und wie unkompliziert die Abwicklung im Garantiefall läuft. Fragen Sie nach Referenzen und schauen Sie sich das Portal bzw. die App vorab an – die Alltagstauglichkeit entscheidet über den echten Nutzen.

Planung & Auslegung: Qualität entscheidet

Eine gute Planung beginnt beim Dach. Statik, Sparrenlage, Dachhaut und Verschattung bestimmen, wie effizient die Anlage später arbeitet. Fotos mit Markierungen, ein kurzer Drohnenblick und ein Schattengang im Tagesverlauf liefern die Grundlage für eine solide Auslegung. Achten Sie darauf, dass Strings ausreichend Reserven haben und der Wechselrichter zur Modulleistung passt – inklusive möglicher spätere Erweiterungen (z. B. Speicher, Wallbox, Wärmepumpe).

Gute Anbieter dokumentieren die Auslegung: Stringplan, Wechselrichterkurven, Kabelwege, Absicherung, Überspannungsschutz, Brandschutz. Je transparenter die Unterlagen, desto geringer das Risiko von Überraschungen. Seriöse Angebote nennen außerdem Anmelde‑ und Inbetriebnahmeschritte, Zuständigkeiten und verbindliche Fristen – so behalten Sie den Zeitplan im Griff.

Dach, Ausrichtung & Verschattung richtig einordnen

Süddächer liefern hohe Mittagsspitzen; Ost/West‑Dächer verteilen den Ertrag über den Tag. Leichte Verschattungen lassen sich mit Optimierern oder geschickter Stringführung abfangen, starke Verschattungen kosten Ertrag und sollten in der Planung berücksichtigt werden. Eine Neigung zwischen etwa 10° und 40° funktioniert in der Regel gut; Flachdächer brauchen standsichere Aufständerung mit Ballast.

Wichtig ist der Blick auf spätere Projekte: Wenn eine Wärmepumpe geplant ist oder das E‑Auto kommt, lohnt vielleicht ein paar zusätzliche Module – vorausgesetzt, der Wechselrichter und der Netzanschluss geben das her. Planen Sie lieber einmal sauber als zweimal halb.

Komponentenwahl: Module, WR & Montage

Module unterscheiden sich u. a. in Zelltechnologie (z. B. n‑Type), Leistungsklasse, Wirkungsgrad, Degradation und Optik. All‑Black‑Module sehen elegant aus, haben aber im Sommer etwas höhere Zelltemperaturen. Wechselrichter gibt es als String‑, Hybrid‑ oder Mikro‑Wechselrichter – je nach Dachgeometrie und Speicherwunsch. Achten Sie auf solide Hersteller mit gutem Service‑Netz und auf Dokumentation in deutscher Sprache.

Bei der Montage zählen Details: korrosionsbeständige Schienen, passende Dachhaken, sauber geführte Kabel, geprüfte Durchdringungen. Ein ordentlicher Blitz‑/Überspannungsschutz sowie klare Beschriftung im Zählerschrank sind Pflicht. Fragen Sie nach Fotos der Baustelle und einer Dokumentation am Ende – das erleichtert später Wartung und Verkauf.

Netz, Zähler & Smart Meter: was beim Anschluss wichtig ist

Vor der Inbetriebnahme prüft der Netzbetreiber den Anschluss und setzt ggf. einen Zweirichtungszähler. Bei größeren Anlagen oder steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (z. B. Wärmepumpe, Wallbox) können zusätzliche Anforderungen gelten. Planen Sie die Zählerumrüstung frühzeitig ein – gerade bei älteren Häusern muss der Zählerschrank manchmal angepasst werden.

Ein intelligentes Messsystem (Smart Meter) ist für dynamische Tarife Voraussetzung und wird ohnehin schrittweise ausgerollt. Für PV‑Anlagen ist es praktisch, weil es den Verbrauch in Viertelstunden aufschlüsselt und damit Lastverschiebungen sichtbar macht. So lernen Sie, wann Ihre Anlage besonders viel liefert – und wann sich Gerätebetrieb am meisten lohnt.

Dynamische Stromtarife: PV & Flexibilität kombinieren

Dynamische Tarife bilden Spotmarktpreise ab und ermöglichen es, teure Stunden zu meiden. Mit PV auf dem Dach haben Sie zwei Vorteile: Tagsüber kommt ein Teil Ihrer Energie ohnehin vom Dach, und mit Speicher oder flexiblen Lasten (Spülmaschine, Trockner, E‑Auto) können Sie zusätzlich günstige Nacht‑ oder Mittagsfenster nutzen. In Summe sinken die Stromkosten, und die Rendite der Anlage verbessert sich.

Für die Praxis genügt ein einfaches Set‑up: Wallbox mit Preissteuerung, zwei smarte Steckdosen für Großverbraucher und ein Blick auf die Tagesprognose Ihrer PV‑App. Starten Sie mit zwei festen Routinen (z. B. E‑Auto nach 22 Uhr; Waschmaschine am Wochenende) und verfeinern Sie bei Bedarf. Wichtig: Bleiben Sie komfortorientiert – eine verlässliche Grundversorgung geht vor der letzten Cent‑Optimierung.

Finanzierung, Pacht & Versicherung: solide absichern

Viele Projekte werden heute bar bezahlt oder über günstige Kredite finanziert. Entscheidend ist, dass die Kreditrate gut zu Ihrer erwarteten Ersparnis passt. Prüfen Sie Sondertilgungen, Laufzeit und effektiven Jahreszins. Rechnen Sie mit realistischen Erträgen – so sehen Sie, ab wann die Solaranlage „für sich selbst arbeitet“.

Vorsichtig sollten Sie bei Pacht‑ und Komplett‑Contracting‑Modellen sein. Sie nehmen Ihnen zwar Organisation ab, kosten über die Laufzeit aber häufig mehr. Achten Sie auf Indexierung, Preisgleitklauseln, Serviceumfang und Rechte bei Eigentümerwechsel. Wenn Pacht, dann nur mit vollständiger Wirtschaftlichkeitsrechnung über die gesamte Laufzeit.

Versicherung & Gewährleistung

Eine eigenständige Photovoltaik‑Versicherung deckt u. a. Sturm, Hagel, Tierbiss, Überspannung und Ertragsausfall ab. Viele Wohngebäudeversicherungen lassen sich erweitern – vergleichen Sie Leistungen und Selbstbehalt. Wichtig sind klare Regelungen für Neuwertentschädigung und schnelle Schadenbearbeitung.

Bei Garantien zählt das Kleingedruckte: Produktgarantie der Module (oft 15–25 Jahre), Leistungsgarantie (z. B. 80–87 % nach 25 Jahren), Wechselrichter (z. B. 10–15 Jahre, verlängerbar), Speicher (typisch 10 Jahre). Lassen Sie sich die Garantiebedingungen aushändigen und heften Sie sie zu den Anlagendokumenten – zusammen mit Schaltplan, Stringplan und Fotos.

5‑Minuten‑Schnell‑Check vor Auftragserteilung

• Passt die Anlagengröße (kWp) zu Ihrem Dach und zu Ihrem Jahresverbrauch – inklusive geplanter Verbraucher wie Wärmepumpe oder E‑Auto?

• Sind alle Kostenpositionen im Angebot transparent aufgeführt (Gerüst, Zählerschrank‑Anpassung, Überspannungsschutz, Inbetriebnahme, Anmeldung)?

• Sind Komponenten und Garantien plausibel (Module, Wechselrichter, Speicher, Monitoring, Produkt‑/Leistungsgarantie)?

• Stimmen Ertragsprognose und Eigenverbrauchsannahmen mit Ihrer Realität überein – und gibt es eine konservative Variante?

• Ist die Einspeisevergütung mit dem geplanten Inbetriebnahmedatum korrekt berücksichtigt – und ist die Anmeldung im Marktstammdatenregister eingeplant?

• Ist die Speichergröße sinnvoll dimensioniert oder zunächst verzichtbar – je nach Lastprofil und Tarifmodell?

Typische Fehler vermeiden – Kurzliste

• Überdimensionierung: zu großer Speicher oder zu hohe kWp ohne echten Mehrwert verlängern die Amortisation.

• Intransparente Angebote: fehlende Einzelpositionen oder unklare Garantien führen später zu Zusatzkosten.

• Schlechtes Lastmanagement: ohne einfache Routinen verschenken Sie Eigenverbrauch und sparen weniger als möglich.

• Unterschätzte Montage: mangelnder Überspannungsschutz, schlechte Kabelwege oder unklare Dokumentation rächen sich im Betrieb.

• Vorschnelle Pachtverträge: ohne Vollkosten‑Vergleich über die Laufzeit drohen teure Bindungen.

FAQ kompakt zur Solaranlage 2025

Die wichtigsten Fragen tauchen in fast jedem Projekt auf. Die folgenden Antworten geben Ihnen eine praxistaugliche Orientierung – ersetzen aber nicht die Prüfung Ihres konkreten Angebots. Nutzen Sie sie als Checkliste, um mit Installationsbetrieben auf Augenhöhe zu sprechen und die richtigen Fragen zu stellen.

Bedenken Sie: Erträge schwanken von Dach zu Dach, und regionale Netzentgelte sowie Tarifmodelle beeinflussen die Wirtschaftlichkeit. Kalkulieren Sie bewusst konservativ – dann freuen Sie sich über jede positive Abweichung.

Ist eine Solaranlage 2025 wirklich günstiger als früher?

Ja, in vielen Fällen. Die Einkaufspreise für Module und Wechselrichter sind deutlich gefallen, und Speicher sind spürbar günstiger geworden. Dadurch sinken die Einstiegskosten und die Amortisationszeit. Gleichzeitig bleiben Haushaltsstrompreise hoch – jede selbst erzeugte kWh ersetzt eine teure Netz‑kWh. Unter dem Strich rechnet sich PV damit häufiger und planbarer als in den Boomjahren.

Wichtig bleibt die Qualität: Billigangebote sind nicht automatisch besser. Achten Sie auf seriöse Hersteller, Garantieumfang und eine fachgerechte Montage – das entscheidet über den langfristigen Ertrag.

Rentiert sich ein Speicher für mich?

Das hängt von Ihrem Verbrauchsprofil ab. Wenn abends und morgens viel läuft, hebt der Speicher den Eigenverbrauch deutlich. Arbeiten Sie tagsüber zu Hause, kann eine PV‑Anlage ohne Speicher wirtschaftlich sein – vor allem, wenn Sie einige Verbräuche in die Sonnenstunden legen. Rechnen Sie mit echten Zahlen aus Ihrer Zählerhistorie oder Smart‑Meter‑Daten.

Wenn Sie unsicher sind, starten Sie mit PV ohne Speicher – und rüsten später nach. Viele Hybrid‑Wechselrichter lassen das zu, ohne größere Umbauten.

Welche Größe ist sinnvoll?

Faustregel: So viel kWp wie sinnvoll auf das gut belichtete Dach passt – ohne unnötige Schattenzonen und mit sauberer Statik. Die Größe orientiert sich an Dach, Budget und geplanten Verbrauchern. Ein Blick in die Zukunft hilft: Kommen Wärmepumpe oder E‑Auto, lohnt sich oft ein paar kWp mehr.

Achten Sie darauf, dass der Netzanschluss (Leistung, Zählerschrank) passt, und stimmen Sie die Stringplanung auf Modulanzahl und Ausrichtung ab. Gute Anbieter belegen die Auslegung mit Unterlagen.

Teileinspeiser oder Volleinspeiser?

Für die meisten Haushalte ist Teileinspeisung vorteilhaft, weil der Eigenverbrauch den höchsten Spareffekt hat. Volleinspeisung kann sich lohnen, wenn die Dachfläche groß ist, aber der eigene Verbrauch gering – oder wenn die Volleinspeise‑Vergütung im Einzelfall besonders attraktiv ausfällt. Rechnen Sie beide Varianten mit realistischen Annahmen durch.

Beachten Sie, dass sich Lebensgewohnheiten ändern können. Mit Teileinspeisung bleiben Sie flexibler, falls neue Verbraucher hinzukommen.

Was gilt für Balkonkraftwerke?

Stecker‑Solar ist ein einfacher Einstieg – besonders in Mietwohnungen. Die zulässige Wechselrichterleistung liegt heute im Bereich von 800 W, die Anmeldung ist vereinfacht, und Sets sind günstig erhältlich. Der Ertrag deckt einen Teil der Grundlast und kleinere Geräte. Wirtschaftlich wird es, wenn der erzeugte Strom direkt genutzt wird (z. B. Kochen, Waschen am Tag).

Achten Sie auf sichere Montage, passende Kabel und eine saubere Anmeldung im Register. Sprechen Sie bei Mietobjekten die Anbringung ab – das verhindert Missverständnisse.

Fazit: Mit System zur eigenen Solaranlage

Eine Solaranlage ist 2025 eine der robustesten Investitionen in die eigene Kostenkontrolle. Wer Angebote sauber vergleicht, Förderung und Vergütung klug einbindet und die Anlage auf den eigenen Alltag auslegt, senkt seine Stromrechnung langfristig und steigert die Unabhängigkeit. Der Markt bietet derzeit günstige Einstiegspreise, und mit einfachen Routinen heben Sie Ihren Eigenverbrauch – ganz ohne Technik‑Stress.

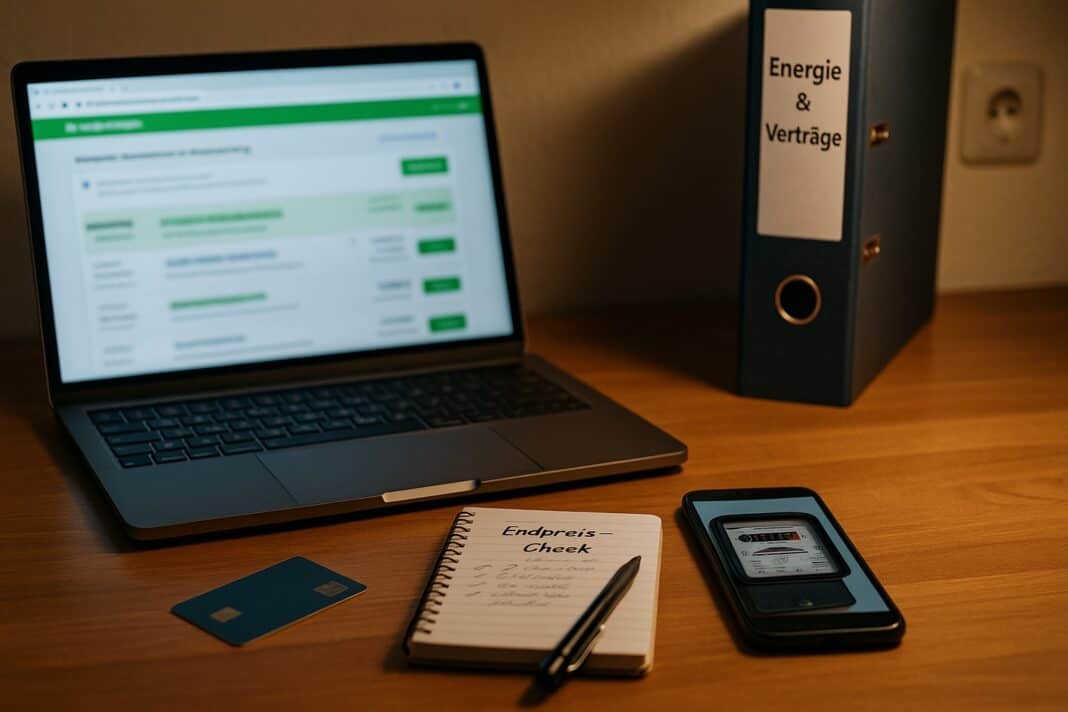

Jetzt Solaranlagen-Tarife vergleichen & doppelt profitieren

Die eigene Solaranlage senkt nicht nur dauerhaft Ihre Stromkosten, sondern macht Sie auch unabhängiger von steigenden Energiepreisen. Mit einem Solaranlagen-Tarifvergleich finden Sie schnell heraus, welche Anbieter Ihnen die besten Konditionen für Installation, Wartung und Einspeisevergütung bieten. Viele Förderprogramme und Finanzierungsmodelle lassen sich clever kombinieren und sorgen dafür, dass sich Ihre Investition noch schneller rechnet. Ein Vergleich zeigt Ihnen transparent, welche Tarife wirklich zu Ihrem Bedarf passen – von Komplettanlagen bis hin zu flexiblen Miet- und Leasingmodellen. So sichern Sie sich langfristige Planungssicherheit und steigern zugleich den Wert Ihrer Immobilie. Starten Sie jetzt den kostenlosen Vergleich und finden Sie die Solaranlage, die perfekt zu Ihrem Haushalt und Budget passt.*

| Transparenzhinweis: Mit * gekennzeichnete Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie über einen solchen Link einen Vertrag abschließen oder einen Kauf tätigen, erhalten wir eine Provision. Für Sie entstehen dadurch keinerlei Mehrkosten. Unsere Empfehlungen bleiben davon unbeeinflusst. |

Konzentrieren Sie sich auf drei Dinge: eine solide Planung, transparente Angebote und alltagstaugliche Nutzung. Dann wird Ihre Solaranlage zur verlässlichen Sparmaschine – Tag für Tag, Jahr für Jahr.